공자(孔子)의 진위 – ‘유학(儒學) 변천의 수수께끼’

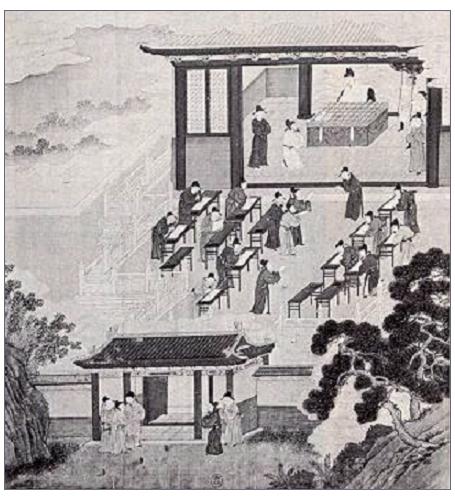

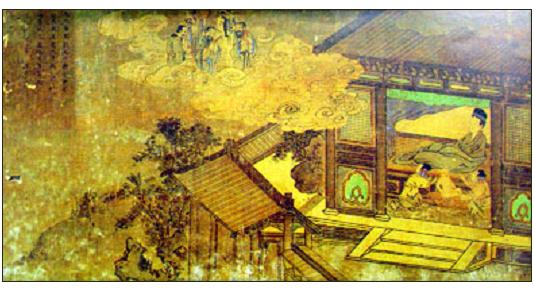

공자(孔子)의 가르침을 듣기위해 방문하는 사람들.

우리는 여태까지 공자(孔子)와 유가사상(儒家思想)을 말할 때 중국 전통문화의 정수(精髓)로 중국 봉건사회의 통치사상이자 사람들의 마음속 깊이 뿌리내린 마땅히 지켜야 할 규범이라고 한다.

그러나 중국 봉건사회가 시종 선양했던 공자와 유가사상(儒家思想)이 몇 천 년의 발전과정에서 이미 커다란 변화를 겪어 진짜 공자는 서서히 죽고 가짜 공자가 공자의 기치를 내걸고 난립하는 것에 대해서 생각해본 사람은 드물다.

저명한 학자 주여동(周予同)선생은 공자와 공자에 관한 역사적인 내용 및 공자사상(孔子思想)에 대한 개조에 대해 말할 때 “진짜 공자는 죽었고, 거짓 공자가 중국의 경제조직, 정치상황과 학술사상의 변천에 따라 잇달아 출현했다 ……따라서 공자(孔子)는 비록 사람들이 익히 알고 있는 인물이지만 모두가 알고 있는 공자가 반드시 진짜인 것은 아니다.”라고 하였다.

진짜로 주선생의 말과 같다면 설마 공자(孔子)가 진짜와 가짜 둘이란 말인가?

공자(孔子)는 중국 유학(儒學)의 종주로, “사직이 수시로 바뀌고 군신의 지위가 수시로 변하던(社稷無常奉, 君臣無常位)” 춘추말년에 활동한 몰락한 귀족출신 사상가이다. 사회 대변동에 대한 그의 태도는 다소 모순적이었는데 곧 사라질 구제도를 보호, 구제하고 또 구제도에 대한 ‘손익’을 따지고자 그것이 사회조류와 서로 부합하도록 힘썼다.

그래서 그의 정치주장은 신흥지주계급의 반대는 물론이거니와 노예주 귀족에게 인정받지 못하였는데 이는 공자의 일생을 우울하게 만들었고 뜻을 이루지 못하게 하였다.

공자(孔子)는 세 살 때 부친상을 당하여 “가난하고 천하며(貧且賤)”, “비천한 일을 잘하였는데(多能鄙事)”, 유학을 업으로 삼아, 스무 살 이후 ‘위사(委史)’, ‘승전(乘田)’을 지냈고, 서른 살에 평민교육을 시작하여 제자들을 받아들여 강의를 하였고 후에는 정치에 종사하였다.

공자(孔子)는 일찍이 부모를 여의고 고아가 되어 몹시 가난하였으나 공부에 전념하였다. 그는 시장 점포에서 일을 하기도 했는데 양을 재는 것과 수를 세는 것이 모두 매우 공정하였다 하여 칭송받았다. 17세 때부터 말단 관리가 되어 일하면서 노(魯)나라의 대학에서 ‘시경(詩經)’과 ‘서경(書經)’ 등을 배웠다.

쉰 한 살에 노(魯)나라의 중도재(中都宰)를 역임했고, 후에 대사구(大司寇)로 승급되어 상사(相事)를 지냈다. 후에 학생들을 데리고 제(齊), 위(衛), 진(陳), 채(蔡), 송(宋), 초(楚) 등의 나라를 두루 다님에, 17년이 걸렸는데 정치적 견해가 채택되지 않자 노(魯)나라로 다시 돌아왔다.

이후에 오로지 문화교육과 고적 정리에 몰두하면서 생을 마감하였다. 공자의 일생은 정계에서는 비교적 평범하여 두각을 드러낸 인물은 아니었음을 알 수 있다. 하지만 사상가로서 그는 ‘인(仁)’을 핵심으로 체계적인 일련의 논리적 사상을 펼쳐 통치자에게 종법제도 및 통치계급과 백성과의 관계를 유지하는데 필요한 사상적 무기를 제공하였다.

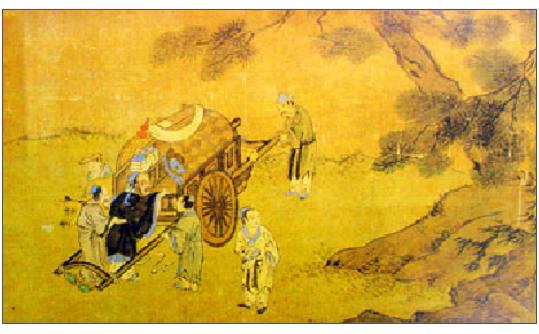

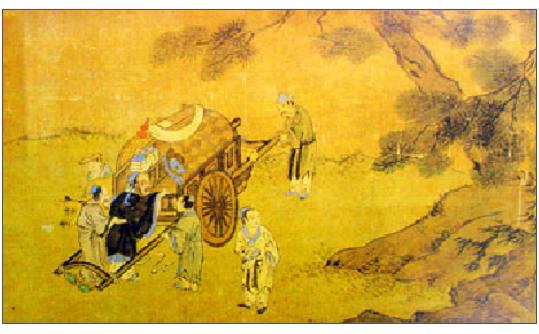

공자(孔子)의 14년간의 ‘주유천하(周遊天下)’

공자(孔子)는 30세쯤 되자 관리로서의 지위도 오르고, 또한 학문도 많은 진전을 보였다. 공자는 정치는 법률보다는 덕으로 다스려야 한다고 생각하였다. 주공(周公)이 다스리던 시대처럼 예의가 바르고 평화로운 세상이 공자의 이상이었다. 그런데 노(魯)나라에 난리가 일어나서 노(魯)나라의 왕 소공(昭公)이 신하인 계씨(季氏)에게 쫓겨나 제(齊)나라로 도망갔다. 공자도 그 뒤를 따라 기원전 517년에 제(齊)나라에 갔다. 공자(孔子)는 제(齊)나라의 왕과 신하들에게도 여러 가지로 진리를 가르쳤다. 그러나, 몇 해 후에 제(齊)나라의 장공(莊公)이 신하에게 피살당하고, 그 신하도 또다른 신하에게 쫓겨났다. 공자(孔子)는 몹시 실망하고 기원전 509년 고국인 노(魯)나라로 다시 돌아왔다.

공자(孔子)는 52세가 되었을 무렵 제(齊)나라와의 강화 회의에 참석하면서 탁월한 외교실력을 인정받아 높은 관직에 올랐다. 공자는 국정을 쇄신하기 위해 제멋대로 권세를 휘두르는 계씨(季氏)를 타도하려고 여러 가지로 계책을 꾸몄으나 일이 막 성사되려는 단계에 가서 실패하고 말았다. 그 때문에 공자는 기원전 496년에 노(魯)나라를 떠나, 대여섯 명의 제자와 함께 자기를 등용해 줄 왕을 찾아 여행을 떠났다. 십 여년이 걸린 이 방랑생활은 공자에겐 가장 괴로운 기간이었다. 그러나 어느 나라에서도 공자를 등용하지 않았다. 왕들은 올바른 길보다도 효과가 빠른 부국강병을 원하고 있었기 때문이다. 공자는 자신의 이상이 지금 당장 실현되지 않는 것을 알자 미래에 희망을 거는 수밖에 없었다. 여기서 공자의 정치가로서의 생활은 끝나고, 교육가로서의 생활이 시작되었던 것이다. 공자(孔子)의 제자 ‘자공(子貢)’은 주유천하 13년을 동참하지 못한 것에 죄스러워 공자가 죽은 후 6년 동안 수묘(守墓)하고 사재를 털어 공자교단을 발전시키게 되었다.

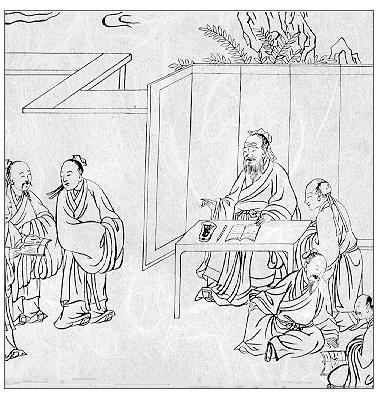

그는 사학을 처음 창립하여 제자가 3천이었고 몸소 육예(六藝)를 통달한 자가 70여명이었다. 교학방법에서 그는 “배움에 싫증내지 않고 남을 가르침에 게을리 하지 않고(學而不厭, 誨人不倦)”, “발분하지 않으면 계도하지 않고 답답해하지 않으면 일러주지 않으며(不憤不啓, 不悱不發)”, “아는 것을 안다고 하고, 모르는 것을 모른다고 하는(知之爲知之, 不知爲不知)” 일련의 교학방법을 형성하였다.

그는 주(周), 노(魯), 송(宋), 기(杞) 등 옛 나라의 문헌자료를 수집하고 《시(詩)》, 《서(書)》, 《예(禮)》, 《악(樂)》, 《역(易)》, 《춘추(春秋)》를 순서대로 배열 정리하여 학생을 교육할 교과서로 만들었다. 그가 창립한 중국 역사상 최초의 정식 학파가 유가(儒家)이다. 이들은 당시 그가 일정한 영향력이 있는 인물이 될 수 있게 해주었다.

공자(孔子)의 뛰어난 제자 열사람 ‘공문십철(孔門十哲)’

공자(孔子)는 고향 곡부(曲阜)에서 큰 은행나무 그늘에 자리를 잡고 제자들을 가르치기 시작했다. 처음에는 노(魯)나라 사람이 가장 많았으며 신분이 높은 사람은 적었다. 공자의 제자로 널리 이름이 알려져 있는 사람은 총 77명이다. 그 중 가장 뛰어난 제자 10명 즉 ‘공문십철(孔門十哲)’은 성현으로 추앙받고있다. 공자(孔子)의 뛰어난 제자 열사람 ‘공문십철(孔門十哲)’ 이란 안회(顔回), 민자건(閔子騫), 염백우(冉伯牛), 염옹(冉雍), 재아(宰我), 자공(子貢), 염구(冉求), 자로(子路), 자유(子游), 자하(子夏)를 이른다.

태재(太宰)는 “그대는 성인인가? 어찌 그리 재주가 많은가? (夫子聖者與? 何其多能也?)”라며 감탄하였고, 자공(子貢)은 “중니는 해와 달이라, 아무도 넘을 수 없다.(仲尼, 日月也, 無得而逾焉)”고 칭송하였고, 안연(顔淵)은 공자의 학문과 도덕을 “우러러보면 더욱 높고, 뚫으려 하면 더욱 굳어진다.(仰之彌高, 鑽之彌堅)”고 감탄하였다. (‘안연 顔淵’은 공자의 제자 ‘안회 顔回’의 다른 이름이다)

물론 공자는 당시 사회적 논란의 대상으로 위와 같이 여러 칭찬을 받기도 하였지만, 장저(張沮), 걸닉(桀溺), 접여(接與) 등은 그를 “사체를 부지런히 하지 않고 오곡을 분별하지 못하는(四體不勤, 五穀不分)” 기생충 내지는 “그것이 안 될 줄 알면서도 행하는(知其不可而爲之)” 완고파로 보았고, 정(鄭)나라 사람은 “피로로 인하여 뜻을 잃은 것은 상가 집 개와 같다며(累累若喪家之狗)”며 그를 욕하기도 했으며, 송(宋)나라 사마환퇴(司馬桓魋)는 심지어 그를 죽이려고 까지 했다.

이것들이 살아 있을 때 진짜 공자의 상황이다. 그는 관직에서 물러난 뒤 일자리를 잃고, 권세를 잡은 신하에게 멸시당하고, 야인에게 조롱당하고, 폭도들에게 포위당하여 굶주리는 등 큰 어려움을 겪었다.

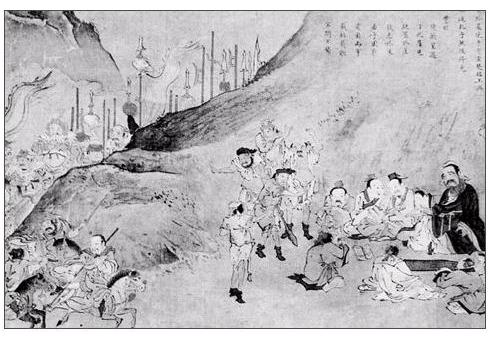

곤궁함에 빠진 공자를 표현한 ‘재진절량(在陳絶糧)’

공자(孔子)가 송(宋)나라를 지나던 중에 환퇴(桓魋)의 공격을 받아 궁지에 몰렸다. 진,채 사이에서 오도 가도 못한 채 식량이 떨어져 7일 동안 굶주리기도 했다. 공자(孔子)가 활약할 당시 공자의 존재는 시종 노(魯)나라의 실권자인 3환세력에게 커다란 위협이었다. 공자(孔子)가 3환 타도를 꾀하다가 실패한 뒤 14년에 걸쳐 비록 '주유천하'를 표방하기는 했으나 사실상 망명에 가까운 생활을 영위한 사실이 이를 뒷받침한다.

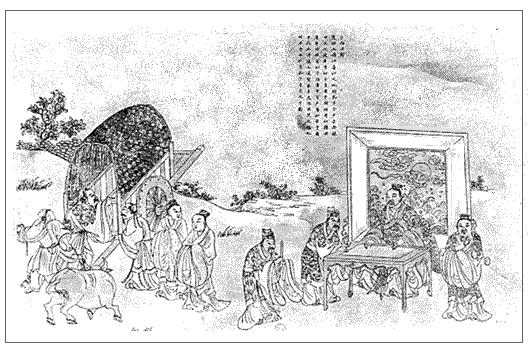

공자를 해치려는 사람들에게 둘러싸인 공자를 그린 ‘광인해위(匡人解圍)’

공자(孔子)는 노(魯)나라를 떠나 위(衛)나라로 갔고, 위(衛)나라에서 다시 진(陳)나라로 가는데 ‘광(匡)’이라는 곳에서 황화의 나루터 고을을 지나게 되었다. 노(魯)나라의 양호(陽虎)가 이전에 광(匡)나라 사람들에게 폭정을 하였는데, 공자(孔子)의 모습이 양호(陽虎)와 닮았다 하여 양호로 오인되어 읍인들로부터 공격을 받아 목숨을 잃을 뻔했다. 광나라 사람들에게 잡힌 공자는 수종자(隨從子)를 위(衛)나라 대부 녕무자(寧武子)에게 보내 도움을 구해서 풀려나 광(匡)나라 땅을 떠나게 된다.

진짜 공자가 죽은 후, 그의 ‘충군존왕(忠君尊王)’의 사상은 권세가나 권세를 장악하고자 하는 사람에 의해 주목을 받게 되었고 그들은 갖가지 방법으로 그를 치켜세웠다.

그 중의 일인자가 맹자(孟子)로 “공자는 성인으로서 때를 알아서 맞게 하신 분이다.(孔子聖之時者也).”라고 하였으며 “단지 바라는 바는 공자를 배우는 것이다.(乃所愿, 則學孔子也)”라고 공언하기까지 했다.

그는 “《시(詩)》, 《서(書)》의 서(序)에 중니의 뜻을 서술하여” 공자의 ‘인(仁)’의 관념을 ‘인정(仁政)’ 학설로 발전시켰고, 공자의 “타고난 본성은 서로 비슷하나 후에 습관에 따라 서로 멀어진다(性相近也, 習相遠也)”는 것을 “성선설(性善說)”로 발전시켰다.

공자의 “어른에게는 편안함을, 친구에겐 믿음을, 어린사람에겐 다정하게 하는(老者安之, 朋友信之, 小者懷之)” 것은 “백성의 생업을 헤아리는 것(制民之産)”으로 개조 발전시켜서 백성들이 ‘일정한 생업(恒産)’을 갖게 하도록 정전제(井田制)의 실행을 주장하였다.

맹자(孟子)는 공자(孔子)가 제기한 인(仁)의 개념을

정치사상으로 체계화했다.

맹자(孟子)는 춘추시대 추(鄒)나라 사람으로 공자(孔子)가 죽은 지 100년쯤 뒤에 태어났다. 노(魯)나라 집권층이었던 맹손씨(孟孫氏)의 후대인데 추(鄒)나라로 이주한 맹자의 가문은 이미 몰락한 시기였다. 어머니 장(仉)씨가 맹자를 훌륭하게 키우기 위해 세 번 이사를 했다는 맹모삼천지교(孟母三遷之敎)를 받으며 학교의 수업을 마친 뒤, 공자의 고향인 노(魯)나라로 가서 공자의 손자인 자사(子思)의 문인에게서 공자(孔子)가 편찬한 육경(六經)을 배웠다. 그가 활약한 시기는 대체로 기원전 4세기 전반기이다.

맹자(孟子)는 공자(孔子)의 사상을 발전시켜 인간 심성에 관한 이론과 정치사상 등의 체계를 갖추었다. 먼저 맹자(孟子)는 인간의 성품을 분석하여 성선설(性善說)을 제기하였다. 누구나 인간의 마음 속에는 인(仁), 의(義), 예(禮), 지(智)의 착한 성품이 있다는 것이다. 역시 유가(儒家)였던 순자(荀子)는 성악설(性惡說)을 주장하여 많은 논쟁을 벌였으나, 결국은 맹자(孟子)의 성선설(性善說)이 유교의 주류를 차지하게 되었다. 맹자(孟子)는 성선설(性善說)에 기반하여 정치 사상을 전개하였다. 맹자는 공자(孔子)가 제기한 인(仁)의 개념을 정치사상으로 체계화하여 군주는 덕에 의한 정치(德治), 인에 의한 정치(仁政)를 해야 한다고 하였다.

이러한 개조와 발전으로 공자사상은 봉건 생산관계의 요구에 부합하기 시작했고, 당시의 사상 영역인 “양자(楊朱)를 따르지 않으면 묵자를 따르는(不歸楊, 則歸墨)” 식의 형국에 대응하여 “양자, 묵자의 도가 끊이지 않으니 공자의 도가 정착하지 못한다(楊, 墨之道不息, 孔子之道不着).”며 소리 높였는데, “양자와 묵자를 막아내는(距楊墨)” 것을 임무로 하여 양주(楊朱)와 묵적(墨翟)의 학설이 사람의 마음을 미혹시키는 이단적인 사설(邪說)이라고 질책하였다.

이러한 한바탕 논쟁으로 공자 유가사상(儒家思想)의 지위는 부각되기 시작했고 아울러 맹자(孟子)가 이후 ‘버금 성인(亞聖)’이 되는 기초를 다졌다.

진한(秦漢)시기에는 통일된 봉건 전제제도가 이미 세워져 그것과 서로 부합되는 통일된 사상의 요구가 절박했다. 이에 동중서(董仲舒)는 “백가를 배척하고 오직 유교의 학술만을 존중하자(罷黜百家, 獨尊儒術)”는 의견을 내세웠는데 ‘독존유술(獨尊儒術)’의 기치 아래, 공자와 유가사상을 전면적으로 개조하고 유가사상을 기본으로 여러 학파의 학설을 두루 받아들이는 체계를 세웠다.

동중서(董仲舒).

동중서(董仲舒)는 오늘날 허베이성의 광저우(廣川) 출신으로 진(秦), 한(漢)제국의 사상가, 학자, 시인이자 한대(漢代) 역사를 기록한 ‘사기(史記)’의 저자 사마천(司馬遷)의 스승이었다. 진(秦) 제국이 멸망 한 후의 혼란을 수습한 나라가 바로 한(漢) 제국인 것이다.

유학(儒學)은 공자(孔子)에 의해 창도되어 한 대(漢代)에 이르러 동중서(董仲舒)에 의해 종교적인 색체가 농후한 신비주의로까지 변모하였다. 오륜(五倫)이란 유교의 기본강령중 하나로서 인간관계에 임하는 다섯가지 덕목이다. 맹자시대 까지만 하더라도 사단(四端)이라 하여 ‘인의예지(仁義禮智)’ 뿐이었으나, 중국이 진나라로 통일되고, 진나라가 통일의 원리로 오행론을 수용하면서 문화 전반에 걸쳐 모든 부분을 오행에 맞춰 정리하던 중, 전한(前漢)때의 인물인 동중서(董仲舒)가 공맹(孔孟)의 교리에 입각하여 삼강오상설(三綱五常說)을 논한데서 유래되어 우리나라에서도 태조 이성계가 성리학을 들여오면서 사회의 기본적인 윤리로 존중되어 왔으며 지금도 일상생활에 뿌리깊게 박혀있는 윤리도덕적 잣대가 되었다. 기원전 5세기에 창시된 유교(儒敎)는 한(漢)나라 때 국가 이념으로 채택된 후 2천년 동안 중국의 지배 이념으로 기능하였고, 우리 나라에도 많은 영향을 주었던 것이다.

그는 공자, 맹자의 ‘인(仁)’과 ‘인정(仁政)’을 ‘견고설(譴告說:꾸짖고 훈계하는 것)’로 바꾸어 ‘하늘(天)’로서 민의를 구현하고 군권을 제한하려고 하였다. 그는 견고설의 특허권을 공자에게 부여하여 “공자가 《춘추》를 지을 때 위로는 하늘의 도를 헤아리고, 아래로는 모든 인성을 살피며 옛 것을 참고하여 지금의 것을 고찰하였다.

고로 춘추를 비방하는 것은 해(害)를 더하는 것이고 춘추를 혐오하는 것은 괴이한 조치다.(孔子作《春秋),上揆之天道, 下質諸人性, 參之于古, 考之于今, 故《春秋)之所譏, 災害之所加也; 《春秋)之所惡, 怪異之所施也).”라고 하였다.

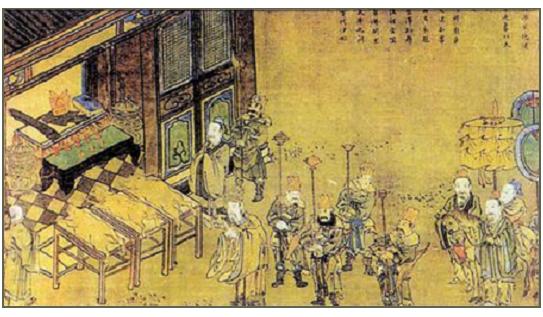

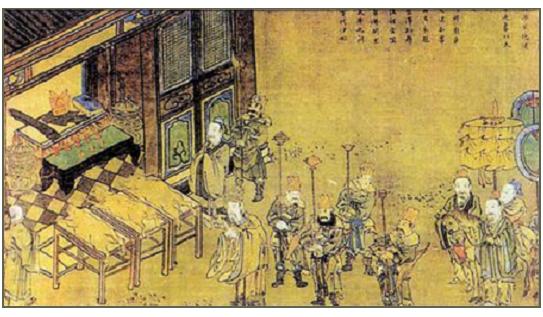

한(漢)나라 고조(高祖)가 공자(孔子) 사당(祠堂)을 참배하는 모습.

한(漢) 무제(武帝)가 유교를 국교(國敎)로 택함에 이르러

공자(孔子)의 지위는 부동의 것이 되었다.

그는 공자(孔子)의 “임금은 임금다워야 하고, 신하는 신하다워야 하고, 아버지는 아버지다워야 하고, 자식은 자식다워야 한다(君君,臣臣, 父父,子子).”는 사상을 발전시켜, ‘삼강오상(三綱五常)’의 사상을 제기하였고, 아울러 군주와 ‘하늘(天)’을 하나로 합쳐, “왕도(王道)의 세 강령(군신, 부자, 부부)은 하늘에서 구하고(王道之三綱, 可求於天)”, “도의 큰 근원은 하늘에서 비롯되었으니 하늘이 변하지 않으면 도 역시 변하지 않는다.(道之大原出於天, 天不變, 道亦不變)”고 주장하였고, 하늘의 뜻을 빌어 봉건통치 질서를 신성화, 영구화하려 하였다.

이러한 개조를 통해 공자는 ‘성인(聖人)’에서 ‘신인(神人)’으로 변하고, 유가경전 은 ‘성경(聖經)’에서 ‘천서(天書)’로 변하였으며, 개조자인 동중서(董仲舒) 역시 ‘한대(漢代)의 공자’라는 월계관을 얻게 되었다.

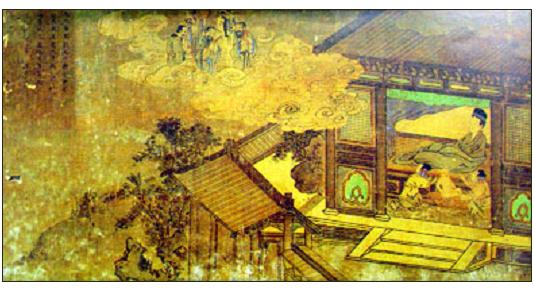

송대(宋代) 이후 공자(孔子)가 신격화(神格化)되면서 그려진

‘공자성적도(孔子聖蹟圖)’ 중 출생시(出生時) 장면.

'공자성적도(孔子聖蹟圖)'는 송대(宋代) 이후 등장한 신유학(新儒學)이 주도적 국가이념으로 자리잡은 뒤 유교사상의 대중적 전파를 위해 간행된 책으로 송대(宋代) 이후 명대(明代)에 이르기까지 여러 판본으로 간행되었다. ‘공자성적도(孔子聖蹟圖)’는 공자가 태어나기 직전부터 죽은 후까지의 중요한 사건을 1백4장의 그림과 함께 설명하고 있다. 이 책의 내용을 보면 공자가 어느 정도 신격화(神格化)되어 있음을 알 수 있다. 공자의 출생시(出生時) 장면을 담은 그림에는 다음과 같은 설명이 붙어있다.

孔子出生時,顏氏在房中聽到天上的音樂聲,還聽到空中說:「天感生盛子,故降以和樂之音。」所以孔子生來就與凡人不同,有四十九種標記,如日角月準,河目海口等,胸間還有「制作定世符」的文字

“공자(孔子)가 태어날 때, 공자의 어머니 안씨(顔氏)는 방에서 하늘에서 나는 음악 소리와 함께 하늘에서 울리는 음성을 들었다. “경배할 아들이 태어남에 감동하시어, 하나님께서 화평과 기쁨의 노래를 내리셨다” 그래서 공자는 태어나면서부터 범인과 다른 면이 있었는데, 모두 49가지의 자취가 있었다. 예를 들면 이마 한가운데 뼈가 불거져 있다던가, 강과 같이 눈언저리가 평평하고 길다거나, 큰 바다같이 입이 크고 깊은 것 등이다. 가슴에는 또 ‘세상을 안정시킨다’는 뜻의 무늬가 있었다고 한다.”

공자(孔子) 및 그 사상의 두 번째 대대적인 개조는 송대(宋代)에 있었다. 통치를 굳건히 하고자하는 요구에 부응하기 위해 이정(二程), 주희(朱熹)로 대표되는 이학자들은 유, 불, 도 융합의 기초위에 유가사상(儒家思想)에 일대 커다란 개조를 강행하여 신유학인 이학(理學)을 건립하고, “하늘이 중니를 낳지 않았다면 만고가 밤과 같이 길었을 것이다(天不生中尼, 萬古長如夜)”라고 공언하였다.

그들은 공자(孔子)를 구세주로 변신시켜 공자의 절대적 권위를 강화하였을 뿐 아니라 모든 유가사상(儒家思想)에 있어서 큰 변화를 불러 일으켰다. 또 유가사상의 사변을 철리화 하였을 뿐 아니라 우파의 측면에서 맹자(孟子)의 성선설(性善說)을 발전시켰고 물질생활과 도덕수양(道德修養)을 대립시켰으며 불교의 금욕주의와 서로 결합시켜 “천리를 간직하고 인욕을 소멸시킬 것(存天理, 滅人慾)”을 주장하였다.

봉건의 강상(綱常)을 절대적으로 침범할 수 없는 ‘천리(天理)’로 받들어 백성의 최소한의 물질욕망을 극악무도한 ‘인욕(人慾)’이라고 질책했으며 사람들에게 “인욕을 없애고 천리를 복원할 것(革盡人慾, 復盡天理)”을 주장했다.

정이(程頤)는 과부의 개가가 절개를 잃는 것이라 여겨 “굶어죽는 일은 극히 하찮은 일이지만, 절개를 잃는 일은 지극히 큰 것(餓死事極小, 失節事極大)”이라고 부르짖었다.

동시에 그들은 유가 전적을 진일보 경전화하여 주희(朱熹)는《논어》, 《맹자》,《대학》,《중용》을 합하여《사서(四書)》로 편성하였고 일생의 정력을 쏟아 부어 《사서장구집주(四書章句集注)》를 제작했다.

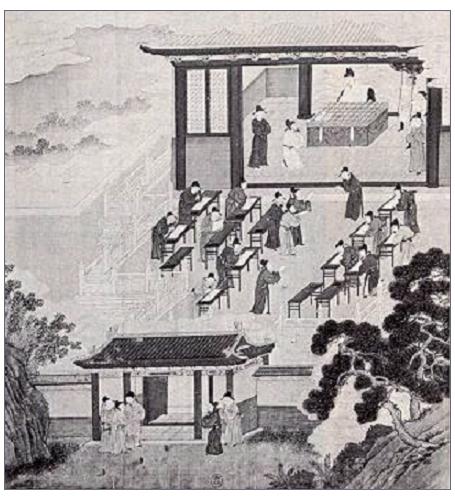

공자(孔子)의 유가사상(儒家思想)을 집대성한

유가(儒家)의 학술경전들이 황제의 감수 하에 제작되었다.

송대(宋代)에 와서 통치를 굳건히 하고자 하는 이념으로 유가사상(儒家思想)을 개조하여 이학(理學)을 건립하고 유가 전적을 진일보 경전화하여 주희(朱熹)는《논어》,《맹자》,《대학》,《중용》을 합하여《사서(四書)》로 편성하였으며《사서장구집주(四書章句集注)》를 제작했다. 송대(宋代) 이후, 이 책은 황제가 친히 제정한 교과서와 과거고시의 표준답안이 되었고 천하의 모든 사람들이 어려서부터 배워 익혀 왕도의 정치를 회복하는 본보기가 되게 하였다.

송(宋)이후, 이 책은 황제가 친히 제정한 교과서와 과거고시의 표준답안이 되었고 “천하의 모든 사람이 그것을 어려서부터 익히고(天下之人, 童而習之)”, “변론을 허용치 않는(不容于辯論)” 경전이 되었으며, 심지어 “군주가 천덕과 왕도의 정치를 회복하고자 할 때, 반드시 이것에서 본보기를 취했다(時君世主, 欲復天德王道之治, 必來此取法).”고 하였다.

이러한 노력을 통해 공자(孔子)와 유가사상(儒家思想)은 비로소 진정한 독존의 지위를 얻게 되었고 주희 역시 이로 인해 공자 이후 일인자로 추앙받게 되어 “주자가 전하는 것이 아니면 감히 말할 수 없고 주자의 가례가 아니면 감히 행할 수 없다(非朱子之傳不敢言, 非朱子之家禮不敢行).”는 국면을 출현시켰다.