|

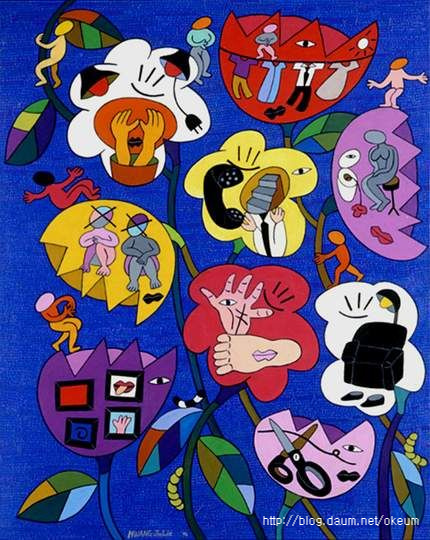

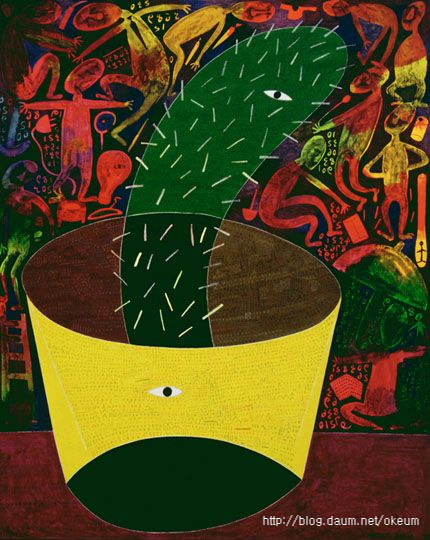

식물의 언어, 사람의 언어 '식물학' ... 황주리

하나의 꽃은 고층건물 속 하나의 방이기도 하고, 한 사람의 마음의 방이기도 하다. 나는 마치 거리에서 사람들의 스냅사진을 찍는 사진사처럼 오늘도 거리를 서성인다. 어느 길목엔가 개를 데리고 앉아 있는 눈먼 사람의 추위가 느껴진다. 비오는 날 우산을 쓰고 걸어가는 사림들, 실직한 중년의 뒷모습이 정류장 앞에서 서성인다. 혼자 건배하는 고독한 영혼과 가슴속에 가시 돋은 선인장을 키우는 사막을 살아가는 사람들, 쓰고 버리는 일회용 소모품으로 살아가는 오늘의 인간들이 그 존재의 가벼움을 저울 위에 얻어 놓는다. 여기 저기서 정신없이 울려대는 핸드폰 공해 속에서, 전신줄 위에 앉아 있는 비둘기도 나도 귀를 막는다. 컴퓨터 채팅을 하는 익명의 손과 모르는 누군가와 접속하는 익명의 사람들로 도시의 밤은 술렁거린다. 결국은 모두 다 혼자이면서 그러나 결코 혼자서는 살아갈 수 없는, 고무 호스 같은 식물의 줄기로 연결된 도시, 나라, 세계, 우주…. 나는 이 그림 속에서 그렇게 팽창되어 가는 식물의 번식을 꿈꾼다. 어릴 적 나는 광화문의 내수동 막다른 골목 큰 대문집에 살았다. 집에서 골목을 걸어나와 거리로 나오는 데는 5분 혹은 10분쯤 걸렸을까? 그 골목은 마치 세상과 나와 어머니를 연결하는 심리적인 탯줄 같은 곳이었다. 거리로 나가기 위해 골목을 지날 때 어린 나는 숱하게 많은 삶의 질곡 어린 형상들을 만난 듯하다. 유명한 점쟁이 할아버지와 세 번쯤 남편을 잃은 과부 아줌마, 그리고 지금의 명칭으로 말하자면 다운증후군을 앓는 열 예닐곱 살 짜리 소녀의 일그러진 얼굴을. 살아 있다면 환갑은 되었을 그녀의 안부가 문득 궁금해지기도 했다. 그렇듯 나를 구성하는 상상력의 90%는 도시적인 상상력이다. 지금 여기 2000년을 살아가는 도시인. 우리들의 자화상이라고나 할 고독한 모습들을 나는 마치 채플린의 영화 속 등장 인물들처럼 유쾌하고 어리숙한 모습으로 그려내고 싶다. 도시의 불빛은 휘황찬란하게 빛나고 오늘도 나는 그 속에서 익명으로 꼬물대는 사람 몇 마리를 그렸다. 언제부터인가 나는 세상을 바라보는 구경꾼이 된 모양이다. 그러나 내가 너를 바라보기도 하지만 동시에 너도 나를 바라보지 않는가. 밖에서 안을 바라보는 시선과 안에서 밖을 바라보는 시선의 마주침, 그 긴장을 살아가는 일이 내게는 즐겁다. 각개의 꽃들 속에 반짝이는 눈 하나를 그려 넣는다. 그것은 바라보는 사람들에 따라 다른 눈으로 다시 태어난다. 관찰하는 눈, 감시하는 눈, 따스하게 지켜보는 눈, 그중의 어떤 눈이든 그것은 그림을 바라보는 당신의 자유다. |